- Синдром Марфана — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Причины синдрома Марфана

- Симптомы синдрома Марфана

- Патогенез синдрома Марфана

- Классификация и стадии развития синдрома Марфана

- Осложнения синдрома Марфана

- Диагностика синдрома Марфана

- Синдром Марфана

- Причины синдрома Марфана

- Классификация синдрома Марфана

- Симптомы синдрома Марфана

- Костно-мышечная система

- Зрение

- Органы дыхания

- Желудочно-кишечный тракт

- Почечный аппарат

- Нервная система и психическая сфера

- Сердечно-сосудистая система

- Почему при определении признаков синдрома Марфана нужно обратиться к врачу?

- Синдром Марфана — болезнь гениев?

- Диагностика синдрома Марфана

- Лечение синдрома Марфана

- Прогноз

- Заключение

- Фонетический разбор слова «марфана»

- Фонетический разбор «марфана»:

- «Марфана»

- Характеристики звуков

- Смотрите также:

- Синтаксический разбор «Мне всегда больше нравились таинственные персонажи.»

- Морфологический разбор слова «марфана»

- Фонетический разбор слова «марфана»

- Карточка «марфана»

- Звуко буквенный разбор слова: чем отличаются звуки и буквы?

- Что такое фонетический разбор?

- Фонетическая транскрипция

- Как сделать фонетический разбор слова?

- Пример фонетического разбора слова

- Фонетика и звуки в русском языке

- Гласные звуки в словах русского языка

- Фонетика: характеристика ударных гласных

- Безударные гласные буквы и звуки в словах русского языка

- Звуко буквенный разбор: йотированные звуки

- При фонетическом разборе гласные е, ё, ю, я образуют 2 звука:

- Фонетический разбор слов, когда гласные «Ю» «Е» «Ё» «Я» образуют 1 звук

- Фонетический разбор: согласные звуки русского языка

- Звуко-буквенный разбор: какими бывают согласные звуки?

- Позиционные изменения согласных звуков в русском языке

- Позиционное оглушение/озвончение

- Мягкие согласные в русском языке

- Позиционные изменения парных звонких-глухих перед шипящими согласными и их транскрипция при звукобуквенном разборе

- Шпаргалка по уподоблению согласных звуков по месту образования

- Непроизносимые согласные звуки в словах русского языка

Видео:Синдром МАРФАНА: симптомы и признаки. Лечение и диагностика синдрома МарфанаСкачать

Синдром Марфана — симптомы и лечение

Что такое синдром Марфана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Боровиковой Ольги Игоревны, гинеколога-эндокринолога со стажем в 12 лет.

Видео:синдром МарфанаСкачать

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром Марфана (Marfan; СМ) — генетически обусловленное заболевание, при котором происходит системное поражение соединительной ткани. [1]

Причины синдрома Марфана

Этиологией заболевания является мутация в гене FBN1 (фибриллина 1), расположенном в коротком плече пятнадцатой хромосомы в локусе 21.1. [2]

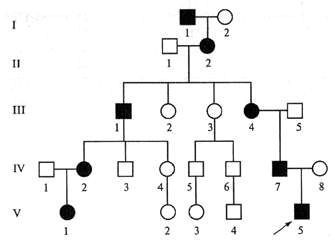

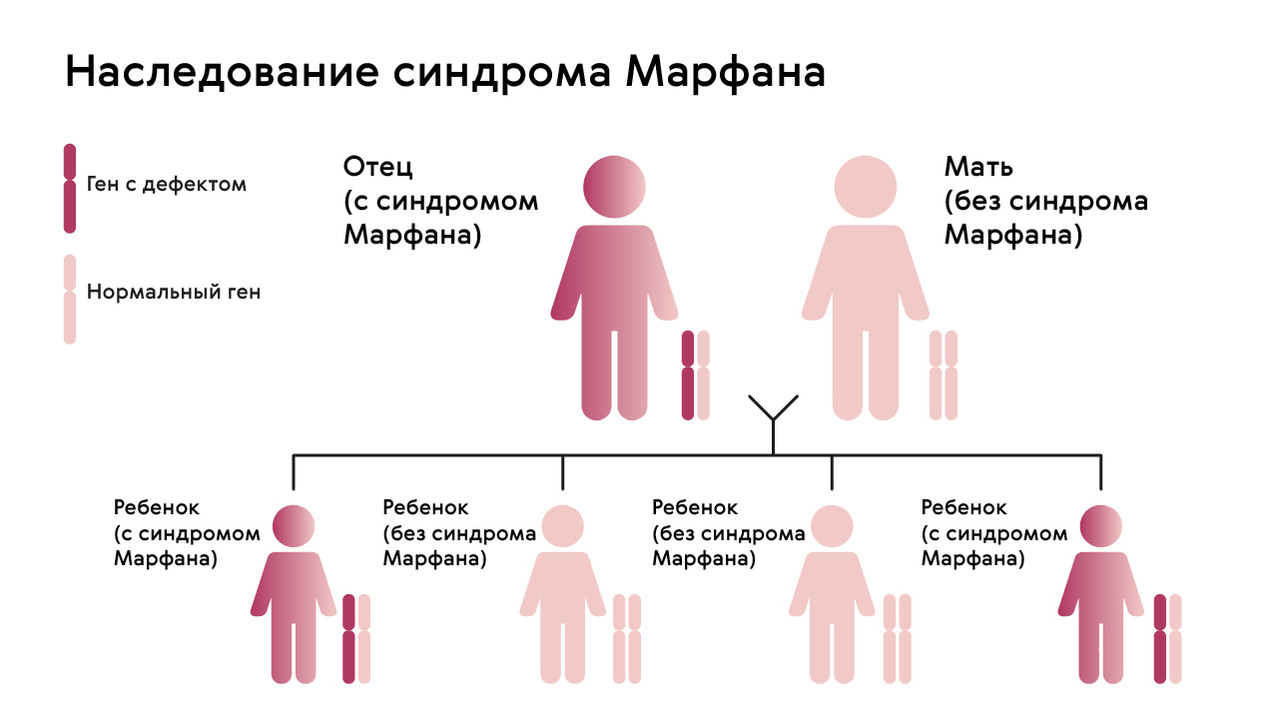

Тип наследования синдрома — аутосомно-доминантный. Для болезни характерна высокая пенетрантность (частота появления гена) и различная экспрессивность. [5]

Соотношение представителей мужского пола и женского одинаковое.

Видео:Синдром Марфана - механизм развития, причины, клинические проявленияСкачать

Симптомы синдрома Марфана

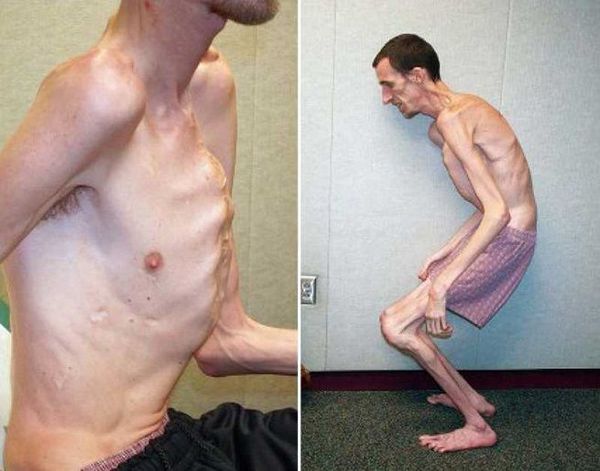

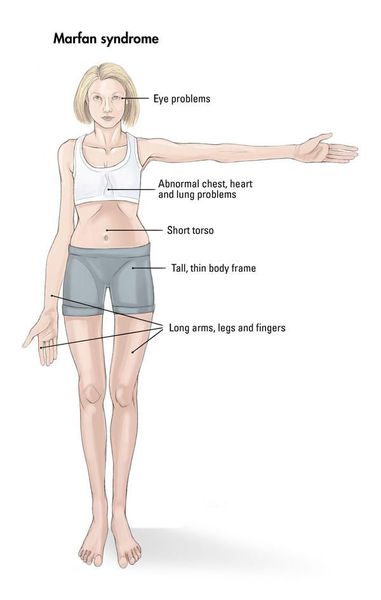

Наблюдается постоянно прогрессирующее развитие заболевания. У новорожденных детей выявляются удлинённые тонкие пальцы на верхних и нижних конечностях и удлинённые тонкие конечности (долихостеномелия). [1] У таких пациентов, помимо долихостеномелии, отмечается:

- повышенное физическое развитие;

- недостаток веса;

- удлинённый череп;

- вытянутое лицо;

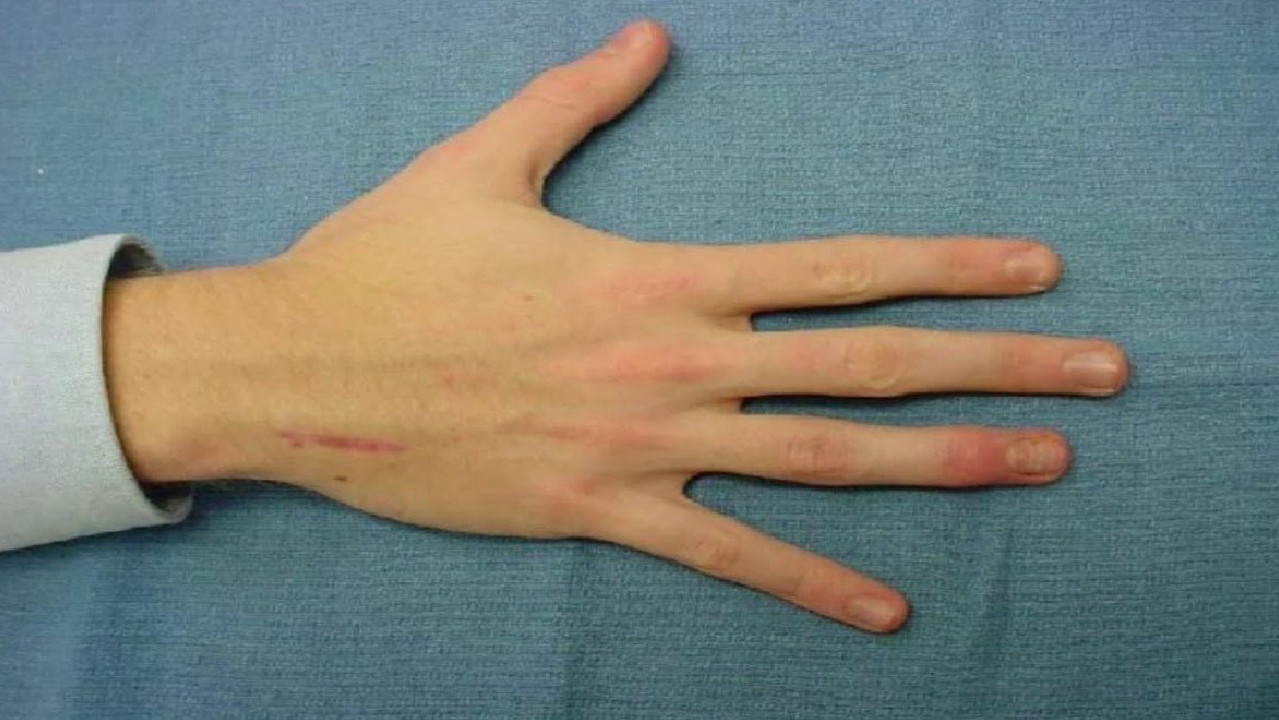

- арахнодактилия (аномально удлинённые узкие пальцы);

- слабость и недоразвитие мышечной системы и жировой клетчатки;

- неловкие движения. [3]

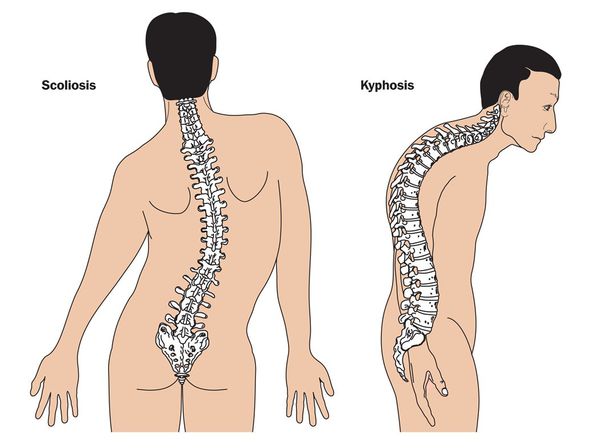

Кожа имеет повышенную растяжимость, разболтанные суставы. У большинства больных наблюдается высокое аркообразное нёбо, изменения формы грудной клетки (воронкообразная, килевидная) и искривления позвоночника (сколиоз в 60%, кифоз (изгиб позвоночника с образованием горба), ювенильный остеохондроз), уплощение свода стопы, аускультативные признаки порока сердца (шумы). [4] Длина третьего пальца руки — 10 см и больше (скрининговый тест у детей 7-18 лет): возрастает соотношение размаха верхних конечностей к длине тела.

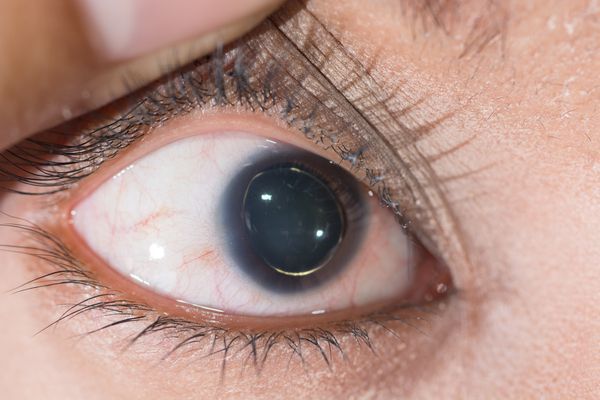

Офтальмологические симптомы (близорукость, подвывих хрусталика в 75% случаев, его округлость или гипоплазия, отслойка сетчатки) и астенические признаки (усталость, вялость) обращают на себя внимание со второго года жизни, изменения формы грудной клетки появляются в возрасте старше четырёх лет, патология сердца и сосудов выявляется в дошкольном возрасте. [1]

Почти у всех больных выявляются пороки сердца и аорты. Часты бедренные и паховые грыжи, поражение клапанов в венах, их варикозное расширение, геморрагический синдром, рецидивирующие вывихи, поражение лёгочной системы (самопроизвольный пневмоторакс, эмфизематозное расширение лёгких), опущение почек. [2]

В четверти случаев зарегистрировано снижение интеллекта, у половины пациентов выявляются нарушения эмоционально-волевой сферы. Часто появляются депрессивные состояния, нейроциркуляторная дистония. [3]

По данным многих исследований, абсолютное большинство больных с синдромом Марфана отмечают ухудшение эмоционального фона, утрату чувства радости и увлечённости профессиональной деятельностью, частую смену настроения, повышенную возбудимость, чувство тревоги. Результатом этого является снижение социальной активности, ухудшение качества жизни и значительное уменьшение социальной адаптации. [3]

У таких пациентов часто наблюдается трахеобронхиальная дискинезия (нарушение дыхательной системы) за счёт слабости соединительнотканного каркаса бронхов. Это проявляется рецидивирующими воспалительными заболеваниями бронхолегочной системы, обструктивными нарушениями, бронхиальной астмой, эмфиземой лёгких (повышенное содержание воздуха в лёгочной ткани). [4] Встречаются осложнения, которые проявляются скоплением воздуха в грудной клетке, сопровождающиеся сдавлением лёгких и средостения (срединной области грудной клетки), подкожной эмфиземой. Наблюдается неадекватный ответ на бронхолитики. Обструктивные явления (непроходимость) затрагивают преимущественно верхние отделы респираторного тракта. [3]

Описаны характерные изменения на электрокардиограмме, включающие синдром раннего возбуждения желудочков, преждевременные желудочковые комплексы, нестабильность конечной части желудочкового комплекса в задненижних отведениях. [3]

Патология ритма чаще всего проявляются блокадой правой ножки пучка Гиса или смешанной экстрасистолией. [6]

У больных синдромом Марфана с патологией ритма сердечной деятельности и проводимости синдром вегетативной дисфункции чаще протекает по ваготоническому типу, в виде пресинкопальных, обморочных и астеновегетативных состояний, болезненных ощущений в области сердца, цефалгии напряжения (головной боли) и зачастую сочетается с психопатологическими расстройствами. [4]

Органы пищеварения также задействованы в патологическом процессе, что проявляется дискинезией (нарушением моторики) билиарного тракта со снижением моторики гладкомышечной мускулатуры, недостаточностью кардии, грыжевыми выпячиваниями пищеводного отверстия диафрагмы, аномалиями желчевыводящих протоков, долихосигмой (увеличением сигмовидной кишки), хроническим гастродуоденитом (воспалением слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки), дисбиозом (нарушением нормальной микрофлоры) кишечника, изменениями поджелудочной железы. [3]

У пациентов с синдромом Марфана чаще, чем у здоровых людей, встречаются приобретённые аномалии почек: повышенная подвижность почек, нефроптоз (опущение почки), пиелоэктазии (аномальное расширение лоханок), повышена частота удвоения почек.

Видео:Девушка с синдромом Марфана: Ксюша | Быть МолодымСкачать

Патогенез синдрома Марфана

Более половины веса человека представлено соединительной тканью, из неё состоит наша главная опора — скелет, внешние покровы — кожа. Сосуды, кровь и лимфа тоже состоят из соединительной ткани.

К клеткам соединительной ткани относятся фибробласты и их разновидности (остеобласты, хондроциты, одонтобласты, кератобласты), макрофаги (гистиоциты) и тучные клетки (лаброциты). [7]

Мезенхима — проводник конституциональных, генетических и эпигенетических составляющих жизни человека. Патология соединительной ткани детерминирует определенное патологическое действие на весь организм в целом, на его физиологию и его конституциональные особенности. [3]

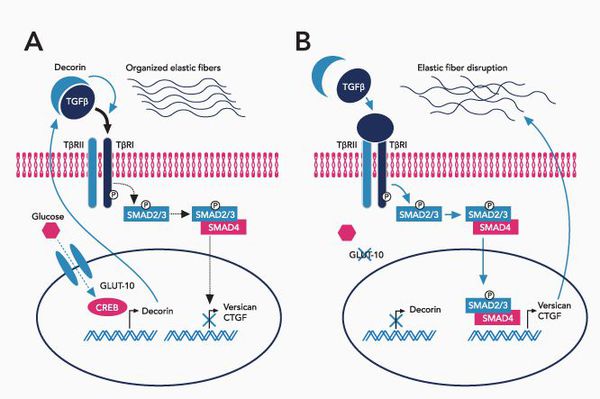

При болезни Марфана происходит замена нуклеотидов в гене, содержащем информацию о структуре пептида фибриллина-1. Этот белок относится к гликопротеидам, принимает участие в микрофибриллярном комплексе, он обеспечивает основу эластических фибрилл соединительной ткани.

Межклеточный матрикс позволяет соединительной ткани поддерживать постоянную структуру, в нём находится огромное количество факторов роста, которые обеспечивают постоянное обновление клеток.

В крупных сосудах, связочном аппарате содержится большое количество эластиновых фибрилл, поражение которых и даёт основные клинические проявления синдрома Марфана.

При синдроме Марфана значительно поражается трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), нарушается связывание его неактивной формы, что приводит к повышению биоактивности данного фактора, с чем связано появление многих проявлений болезни. [4]

Патология фибриллина приводит к патологии формирования волокон, что вызывает утерю прочности и эластичности кожи и других соединительнотканных структур.

Изменение структуры коллагеновых волокон приводит к нарушению первичного звена гемостаза у пациентов с синдромом Марфана. [6]

Имеются данные о дефектах мембранных и цитоплазматических механизмов проведения сигнала непосредственно в самом тромбоците, приводящих к нарушениям агрегации (объединения). Показано наличие самостоятельного мембранного дефекта тромбоцитов, протекающего с нарушением реакций высвобождения и транспорта внутриклеточного кальция. [6]

Эластические фибриллы имеют вполне определенные механизмы участия в системе гемостаза. В сосудах с низкой скоростью сдвига происходит адгезия («прилипание») тромбоцитов к эластину через фибронектин. [7] Регистрируется снижение его уровня в крови у людей с синдромом Марфана. Фибронектин, в свою очередь, образуется в клетках эндотелия и участвует в последующих репаративных процессах, создавая основу для производства других компонентов соединительной ткани — фибробластов. [4] Таким образом, совершенно неоспоримо участие сосудистой стенки в реакциях свертываемости крови, и неизбежен вывод о возможных патологиях протекания нормальных гемостатических процессов при изменении состояния её структурных компонентов и процессов сосудистой регуляции.

Отмечена роль гормонального дисбаланса в развитии и усугублении дефектов соединительнотканных структур. [3]

Тромботические проявления детерминированы нарушением реологии (вязкости) крови в патологически извитых сосудах брахиоцефальной зоны. [3]

Поражение желудочно-кишечного тракта детерминировано тем, что эта система богата коллагеном. Наблюдаются дискинезия билиарного тракта по гипомоторному типу, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, аномалии желчных путей, долихосигма, хронический гастродуоденит со стёртой клинической картиной, склонностью к торпидному течению. [3]

Видео:Фемтофакоэмульсификация при синдроме МарфанаСкачать

Классификация и стадии развития синдрома Марфана

Код синдрома Марфана по Международной классификации болезней (МКБ-10): Q87.4.

- стёртая (поражено не более двух систем, изменения выражены незначительно);

- выраженная (незначительные изменения в трёх системах либо значительное поражение одной и более систем).

Выделяют различные типы по степени тяжести:

Частота тяжёлых форм — 1 к 25000-50000 (при общей частоте диагностированных случаев 1 к 10000-15000).

По характеру течения:

- прогрессирующая форма;

- стабильная форма.

Чаще всего первые признаки синдрома Марфана проявляются еще в детском периоде, с возрастом происходит прогрессирование симптомов, усиление клинических проявлений.

Видео:Болезнь (синдром) Марфана: что нужно знать?! Marfan disease.Скачать

Осложнения синдрома Марфана

К самым частым осложнениям синдрома Марфана относятся:

- Снижение зрения, вплоть до слепоты, обусловленное слабостью цинновой связки (ресничного пояска) и подвывихом, вывихом хрусталика. [7]

- Сердечная недостаточность по застойному типу, обусловленная нарушением сократимости сердечной мышцы, недостаточностью митрального клапана. [6]

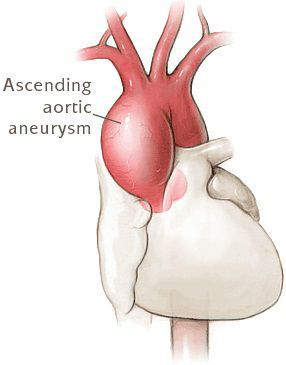

- Разрывы крупных сосудов, связанные с дилатацией (расширением), истончением стенки сосудов. Чаще всего происходит поражение аорты (в основном из-за изменения гемодинамики при беременности). [7]

- Расслаивающая аневризма аорты, приводящая к смерти больных.

Видео:Синдром МарфанаСкачать

Диагностика синдрома Марфана

Диагностика Синдрома Марфана основывается на клинических данных, выявлении изменений в гене FBN1. [5]

Часто при сборе генеалогического анамнеза выявляются родственные случаи со скрытым течением заболевания. [1]

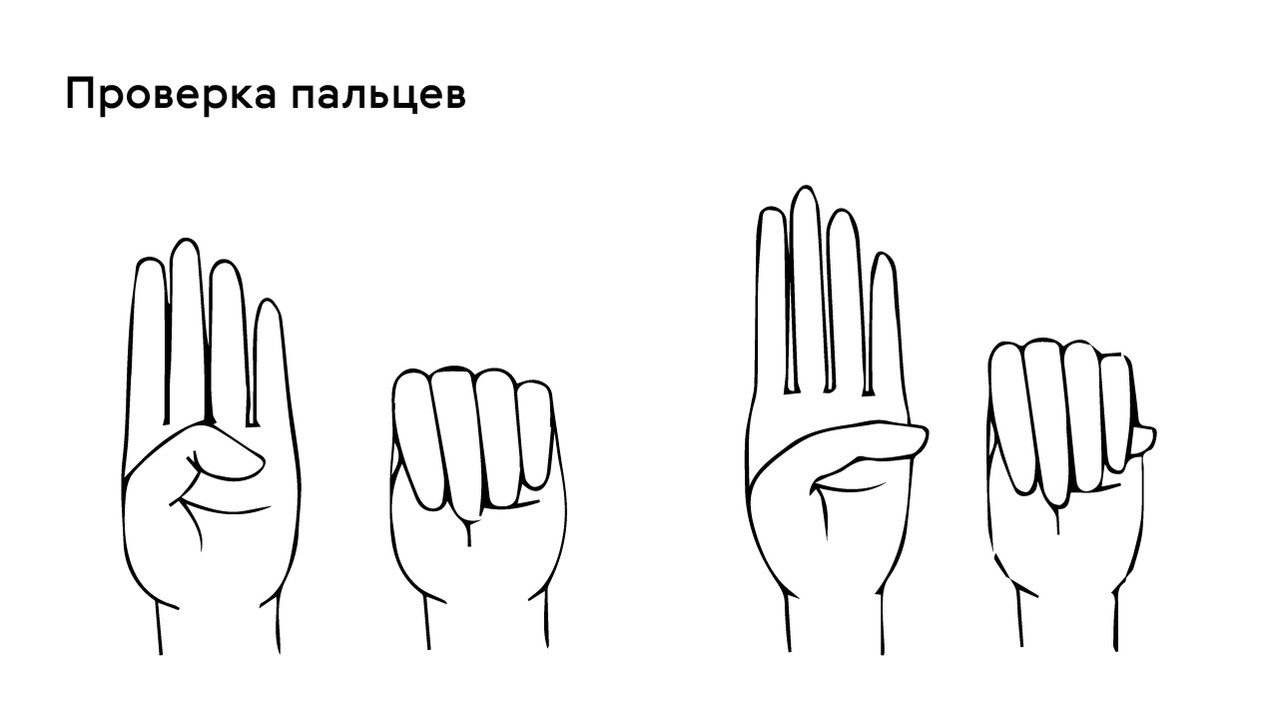

Способы обнаружения арахнодактилии: [3]

- Симптом Steinberg (признак первого пальца). Первый палец виден из-под hypothenar при напряжённом кулаке.

- Симптом Walker-Murdoch (признак запястья). При обхватывании кистью в области лучезапястного сочленения контралатеральной верхней конечности первый палец заходит за пятый.

- Определение пястного индекса. Определяется при помощи рентгенографии. Средняя длина пясти, делённая на усреднённую ширину отрезка от второй до четвертой пястной кости. При нормальном соотношении этот показатель соответствует 5,4-7,9, в то время, как при синдроме Марфана — больше 8,4.

В 2010 году группа специалистов систематизировала международные Гентские критерии для верификации синдрома Марфана. Верификация зависит от данных генеалогического анамнеза. [3]

При отсутствии генеалогического анамнеза:

- увеличение диаметра аорты >, = 2 ϭ + эктопия хрусталика = СМ;

- увеличение диаметра аорты >, = 2 ϭ + выявленные изменения в гене FBN1 = CM;

- увеличение диаметра аорты >, = 2 ϭ + >, = 7 системных признаков = СМ;

- эктопия хрусталика + наличие изменений в гене FBN1 + дилатация аорты = СМ;

При наличии генеалогического анамнеза:

- Эктопия хрусталика + случай СМ в семье = СМ;

- >, = 7 системных проявлений + случай СМ в семье = СМ;

- увеличение диаметра аорты >, = 2 ϭ + случай СМ в семье = СМ.

В пятнадцати процентах появление ребёнка с синдромом Марфана спорадическое (случайное), у родителей могут быть слабые проявления. У родственников пациентов встречаются заболевания желудочно-кишечного тракта, поражения позвоночника, заболевания глаз. [3]

При малейшем подозрении на синдром Марфана необходима консультация офтальмолога. В анализе мочи таких пациентов отмечается повышение уровня оксипролина, гликозаминогликанов, но эти показатели низкоспецифичны, могут быть при различных дисплазиях соединительной ткани. Выделение оксипролина является показателем тяжести заболевания. Наблюдается нарушение свертываемости крови на тромбоцитарном уровне. [3]

Оценка системных признаков вовлечённости соединительной ткани

Видео:С высоты одиночества. Анонс от 17.03.16Скачать

Синдром Марфана

Синдром Марфана — наследственное заболевание, которое проявляется системным поражением соединительной ткани в организме человека. В результате болезни происходят нарушения строения скелета и кожи, работы глаз, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. Эту генетическую мутацию нельзя предотвратить или вылечить, но правильно подобранное лечение способно продлить пациентам жизнь и предупредить развитие опасных осложнений.

Видео:Дифференциальная диагностика Синдрома Марфана и ГомоцистеинурииСкачать

Причины синдрома Марфана

Данное генетическое заболевание вызвано дефектом гена FBN1 в длинном плече 15 хромосомы. Этот ген кодирует белок гликопротеин фибриллин-1, который отвечает за прочность и эластичность соединительной ткани. Соответственно, все проявления патологии связаны с тем, что соединительнотканные структуры в организме человека теряют свои нормальные свойства.

Наследуется мутация по аутосомно-доминантному признаку, то есть дети получают патологический ген от родителей, которые страдают от патологии. При этом шанс ребенка получить мутацию от одного из родителей составляет 50% (рис. 1). Синдром не передается через поколение: здоровые дети больных родителей не могут передать ген своим потомкам.

Однако примерно у 25% людей с синдромом Марфана никто из родителей не оказывается носителем аномалии гена FBN1: в таком случае мутация развивается спонтанно.

До сих пор не выявлено определенных факторов риска развития этого генетического нарушения: заболевание встречается одинаково часто среди мужчин и женщин, а его распространенность не зависит от расы или этнической группы. Частота заболеваемости у этой патологии составляет примерно 1 случай на 5–10 тысяч.

Если клинические признаки мутации ярко выражены, заподозрить болезнь можно уже в первые месяцы жизни ребенка, но стертые формы заболевания часто проявляются уже во взрослом возрасте, когда пациент обращается к врачам по поводу различных проявлений синдрома.

Важно! Не стоит записываться на генетическое обследование в качестве медосмотра. Поиски «поломки» гена FBN1 оправданы только в случае, если болезнь проявляет себя характерными признаками: бессимптомное носительство этой мутации невозможно. Если у одного из родителей установлен этот диагноз, будущей маме следует пройти генетическое обследование еще до родов. Это позволит заранее узнать, передалась ли аномалия ребенку.

Видео:Пролапс клапана, пролапс митрального клапана, синдром Марфана #пролапс #кардиолог #пролапсклапанаСкачать

Классификация синдрома Марфана

Выделяют несколько форм заболевания в зависимости от особенностей клинических проявлений генетической мутации.

Существуют две основные клинические формы патологии:

- Стертая. Таким пациентам «везет» больше: аномалия у них проявляется поражениями только одной-двух систем организма, а симптомы выражены незначительно. Люди могут жить практически нормальной жизнью, несмотря на болезнь.

- Выраженная. В таких случаях поражаются три и более систем организма, либо значительно нарушается функционирование одной из систем.

В зависимости от степени проявления выделяют легкие, среднетяжелые и тяжелые формы синдрома Марфана. Тяжелые патологии встречаются гораздо реже: частота их выявления составляет примерно 1 на 25–50 тысяч человек.

Принципиальную роль в определении прогноза болезни играет характер ее течения:

- Прогрессирующий. В этом случае постоянно появляются новые симптомы заболевания, степень тяжести увеличивается, а с каждым годом жизни пациента возрастают риски фатальных осложнений.

- Стабильный. Такой характер считается наиболее благоприятным: у пациентов со стабильными проявлениями синдрома Марфана клиническая картина практически не меняется на протяжении жизни.

Выделяют три разных, но похожих заболевания:

- Синдром Марфана — стертая форма патологии с положительным результатом генетического тестирования.

- Болезнь Марфана — классическая клиническая картина с подтвержденным семейным наследованием.

- Марфаноподобный синдром — проявление патологии соединительной ткани без генетической мутации.

Первые признаки заболевания чаще всего проявляются еще в детском возрасте. К подростковому периоду становится понятно, насколько быстро у пациента прогрессирует болезнь, вызванная мутацией гена FBN1.

Видео:Настя Шарикова, 16 лет, синдром Элерса – ДанлоСкачать

Симптомы синдрома Марфана

Проявления генетического дефекта могут быть выражены в разной степени: от легкого изменения строения соединительной ткани до тяжелых нарушений жизненно важных функций организма. Иными словами, внешние признаки аномалии у разных пациентов могут значительно отличаться, несмотря на одинаковый генетический дефект.

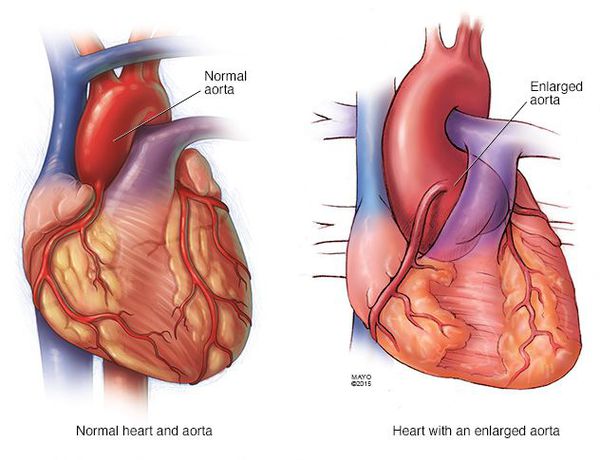

Классической триадой синдрома Марфана считаются: скелетные нарушения, смещение хрусталика и расслоение аорты (рис. 2). Также системное поражение соединительной ткани у пациентов становится причиной развития нарушений работы практически всех органов и систем организма.

Костно-мышечная система

Выраженность симптомов поражения опорно-двигательного аппарата зависит от тяжести случая и особенностей организма пациента.

Для людей с синдромом Марфана характерен чрезвычайно высокий рост: обычно дети «перерастают» всех членов семьи. При этом часто, особенно в детском возрасте, привлекает внимание нестандартная длина рук: их размах оказывается больше, чем длина тела.

Яркий симптом болезни — патологически удлиненные и тонкие пальцы, так называемые «пальцы паука» (арахнодактилия) (рис. 3).

Проверить наличие симптома можно с помощью теста большого пальца кисти — у пациентов с арахнодактилией часть большого пальца (дистальная фаланга) выступает за край сжатой в кулак ладони (рис. 4).

Лицо людей с синдромом Марфана обычно вытянутое и худое. Этому способствует высокое положение свода верхнего неба, удлиненный череп и патологическая худоба.

Также для таких пациентов характерны деформации грудной клетки, которые могут быть в двух вариантах: смещение грудины внутрь (воронкообразная грудь) или наружу (килевидная грудь, рис. 5).

Осанка пациентов с синдромом Марфана в большинстве случаев нарушена. Чаще всего определяются различные степени выраженности сколиоза (отклонение позвоночного столба в сторону) или кифоза (формирование «горба»).

Кроме того, пациенты с FBN1 мутацией часто страдают от:

- плоскостопия;

- повышенной подвижности всех суставов;

- слабости связочного аппарата.

У пациентов с синдромом Марфана часто плохо развиты мышечные структуры и практически нет подкожно-жирового слоя. Движения пациентов с этой патологией неловкие, они часто получают различные травмы.

Высокий темп роста и нарушения выработки белков соединительной ткани определяют патологии кожи у людей с мутацией гена FBN1. Клинически это проявляется в виде повышенной растяжимости кожных структур с образованием светлых полос — «растяжек» (стрий).

Зрение

Дефекты гена FBN1 определяют склонность к патологиям зрительной системы. Чаще всего повреждения глаз у пациентов с синдромом Марфана включают в себя:

- выраженную близорукость;

- подвывих или изменение положения хрусталика;

- высокий риск внезапной отслойки сетчатки глаза.

Кроме того, у таких пациентов гораздо раньше может развиться катаракта или глаукома: те патологии органа зрения, которые считаются возрастными у здоровых людей.

Органы дыхания

В легких пациентов с синдромом Марфана может патологически разрастаться соединительная ткань. Это приводит к формированию сужения бронхов и легочного фиброза. Нередко на фоне генетической мутации развивается бронхиальная астма или хроническое обструктивное заболевание легких. Генетическая аномалия также определяет возможность развития спонтанного пневмоторакса — неотложной ситуации, в которой в полость вокруг легких попадает воздух, и легкое резко уменьшается в размерах («спадается»).

Желудочно-кишечный тракт

Процессы пищеварения у людей с FBN1 мутацией меняются: нарушается моторика кишечника, появляются патологии желчного пузыря, часто развиваются гастриты, язвенные дефекты, дисбиоз.

Почечный аппарат

У пациентов с синдромом Марфана чаще находят аномалии почек: опущение органов, расширение почечных лоханок, патологическую подвижность почек.

Нервная система и психическая сфера

Хотя в большинстве случаев у пациентов с синдромом Марфана не происходит нарушений работы мозговых структур, некоторые патологические изменения нервной системы могут присутствовать. Например, расширение соединительнотканной капсулы, которая окружает спинной мозг, может приводить к нарушениям движений в нижних конечностях, работы мочевого пузыря и кишечника. Для таких пациентов характерно развитие синдрома хронической усталости — астения, склонность к депрессии. Интеллектуальная деятельность в большинстве случаев не нарушена, даже наоборот: среди пациентов с синдромом Марфана есть люди с интеллектом значительно выше среднего.

Сердечно-сосудистая система

Кардиологи выявляют нарушения ритма сердца у людей с синдромом Марфана. У пациентов с этой патологией часто нарушается структура аортального клапана — соединительнотканной перегородки, которая предупреждает обратный ток крови из аорты в сердце. Это приводит к развитию порока сердца — аортальной недостаточности. Также могут развиваться другие пороки сердца, например, пролапс или недостаточность митрального клапана, а на пораженных участках часто развивается инфекционно-воспалительный процесс — бактериальный эндокардит.

Самую большую опасность представляют патологические изменения в главном сосуде организма — аорте. У 65–100% людей с синдромом Марфана есть большой риск поражения луковицы (наиболее близкая к сердцу часть аорты) и восходящей дуги этой артерии — тех частей, которые непосредственно выходят из сердца. Поскольку внутренний слой стенки сосудов также содержит волокна соединительной ткани, они склонны к износу, а давление крови в аорте выше, чем в других участках сосудистого русла. Это приводит к тому, что сосуд постепенно расширяется, и может произойти патологическое скопление крови между сосудистыми стенками с формированием мешковидного выпячивания (аневризмы) или спонтанный разрыв артерии.

Видео:Болезненная активность. Синдром МарфанаСкачать

Почему при определении признаков синдрома Марфана нужно обратиться к врачу?

Сама по себе генетическая аномалия совместима с жизнью. Однако опасны последствия болезни, вызванной FBN1 мутацией:

- разрывы крупных сосудов, чаще всего — аорты;

- хроническая сердечная недостаточность — неспособность сердца обеспечивать необходимую работу для кровоснабжения всех органов;

- снижение остроты зрения или полная потеря зрительной функции.

Разрыв аневризмы аорты или другого магистрального сосуда часто заканчивается моментальным летальным исходом. Хроническая сердечная недостаточность может перейти в острую форму, а без экстренной медицинской помощи также привести к фатальным последствиям — внезапной коронарной смерти. Именно эти осложнения чаще всего приводит к гибели детей с синдромом Марфана. Особая опасность ждет женщину с синдромом мутации гена FBN1 во время беременности: повышенная нагрузка на аорту в разы увеличивает риск ее разрыва.

Чтобы предупредить развитие опасных осложнений и компенсировать возникающие нарушения, родителям нужно как можно раньше обратиться за медицинской помощью при первом подозрении на синдром Марфана у ребенка. При этом важно не только однократно провести обследование, но и стать на учет к врачам, которые занимаются коррекцией проявлений синдрома:

- специалисту по генетическим болезням;

- кардиологу;

- ортопеду-вертебрологу;

- дерматологу;

- офтальмологу;

- гастроэнтерологу.

Список специалистов зависит от степени выраженности заболевания, при этом регулярно необходимо проходить комплексные профилактические осмотры для раннего выявления новых нарушений.

Синдром Марфана — болезнь гениев?

С синдромом Марфана связаны не только многочисленные поводы для обращения к врачам. Часто люди с мутацией гена FBN1 компенсируют физические проявления болезни интеллектуальными способностями, поэтому это генетическое заболевание даже называют «синдромом гениев». Считается, что повышенный выброс адреналина из-за патологических изменений в надпочечниках определяет высокий тонус умственной и психической активности у таких пациентов. Именно поэтому в числе людей с синдромом Марфана можно найти известных личностей. Например, Юлию Цезарю, Аврааму Линкольну и Шарлю де Голлю патология не помешала стать известными политическими деятелями; Ганс Христиан Андерсен и Корней Чуковский создали уникальные литературные произведения, а Никколо Паганини прославился как гениальный музыкант.

Современные знаменитости также не скрывают свои недостатки и становятся еще более популярными из-за генетического дефекта. Например, солисту американской рок-группы Deerhunter Брэдфорду Коксу нетипичная внешность придает особый шарм, а испанский актер Хавьер Ботет очень востребован, поскольку правдоподобно и талантливо играет отрицательных героев в голливудских фильмах ужасов (рис. 6).

Видео:10 слов с опасным ударением! Проверьте, знаете ли Вы их? | Русский языкСкачать

Диагностика синдрома Марфана

Диагностика генетической аномалии включает в себя комплекс мероприятий по определению всех симптомов болезни, а также изучению вероятности развития мутации:

- Сбор жалоб — детальное изучение всех патологических признаков.

- Определение анамнеза — выяснение состояния здоровья родителей.

- Тщательный осмотр, измерение роста, размаха рук и других антропометрических показателей. Скрининговый тест для детей в возрасте 7–18 лет — это измерение длины среднего пальца руки. У пациентов с синдромом Марфана показатель превышает отметку в 10 см.

Генетическое обследование включает в себя выявление генотипа ДНК — идентификацию мутаций в гене FBN1. При возможности назначают специфические лабораторные тесты — определение выведения с мочой метаболитов соединительной ткани, таких как оксипролин и гликозаминогликаны.

Чтобы подтвердить нарушения развития соединительной ткани и оценить степень выраженности мутации гена FBN1, пациентам с подозрением на синдром Марфана назначают:

- ЭКГ;

- УЗИ сердца;

- КТ-ангиографию аорты и других сосудов;

- КТ грудной и брюшной полостей;

- МРТ позвоночника и головного мозга;

- специфические обследования на осмотре у офтальмолога;

- биопсию кожи.

Для окончательного определения диагноза используют общепринятые Гентские критерии 2010 года, согласно которым диагноз устанавливают в случаях:

- подтвержденной мутации гена FBN1 и расширения корня аорты или эктопией хрусталика;

- подтвержденного расширения корня аорты в сочетании с эктопией хрусталика;

- подтвержденной эктопии хрусталика в сочетании с любыми признаками системного поражения соединительной ткани.

Важно! Существует группа «марфаноподобных» синдромов, при которых внешне пациенты очень напоминают больных с аномалией гена FBN1, но причина их патологии скрывается в других нарушениях. К примеру, гомоцистинурия — это обменное заболевание, которое проявляется системными изменениями соединительной ткани, но может приводить к внезапным инсультам и существенно замедляет умственное развитие ребенка. Поэтому важно точно определить причину заболевания соединительной ткани и своевременно начать лечение.

Видео:Офтальмологические образовательные университетыСкачать

Лечение синдрома Марфана

К сожалению, на сегодняшний день лекарственные методы терапии этой генетической патологии еще не разработаны. Однако пациентам с синдромом Марфана важно соблюдать все назначения врачей, чтобы устранить симптомы патологии и замедлить темпы ее развития.

Лечение зависит от клинических проявлений болезни:

- при аневризме аорты назначают препараты, которые снижают частоту и силу сердечных сокращений, снимая избыточную нагрузку на сосуды;

- пациентам с синдромом Марфана часто назначают антигипертензивные препараты для снижения артериального давления;

- хондроитин и глюкозамин относятся к естественным компонентам соединительной ткани — их прием улучшает структуру хрящей и предупреждает патологии суставов;

- для стимуляции образования коллагена выписывают специальные БАДы — L-карнитин, витамины из групп С, D, Е, В, а также кальций, цинк и другие пищевые добавки.

Пациентам противопоказаны физические нагрузки, постоянная активность, травмоопасные игры. Рацион питания людей с синдромом Марфана должен быть насыщен белками, полезными жирными кислотами, микро- и макроэлементами. Для поддержки структур скелета пациентам с мутацией в гене FBN1 показано ношение корсетов, укрепление мышц с помощью ЛФК и оздоровительного массажа.

В некоторых случаях может помочь только хирургическое лечение — операции по замене части аорты, клапанов, исправлению костных патологий или коррекции патологий глаза, которые существенно снижают риски опасных осложнений.

Видео:Как сделать фонетический анализ слова?Скачать

Прогноз

Современные методы исследования в медицине позволяют выявлять заболевание у детей в раннем возрасте. Это помогает повысить качество жизни таких пациентов и предупредить раннюю смертность. Продолжительность жизни людей с синдромом Марфана при бережном отношении к своему здоровью достигает 70 лет. Прогноз болезни во многом зависит от выраженности сердечно-сосудистых патологий, поскольку выживание пациентов с этой генетической аномалией определяет состояние аорты и риск ее спонтанного разрыва. Такие люди требуют постоянного наблюдения у врачей различных специальностей для своевременной коррекции проявлений синдрома.

Видео:Русский язык. Фонетика. УдарениеСкачать

Заключение

Конечно, жизнь с этой генетической мутацией становится сложнее, но при правильном подходе к собственному здоровью и своевременному обследованию у врачей пациентам с синдромом Марфана удается компенсировать все проявления заболевания и не допустить развития фатальных осложнений.

Активисты с синдромом Марфана создают тематические сообщества по всему миру: мощная поддержка людей с такой же генетической аномалией позволяет пациентам не чувствовать себя одинокими.

Видео:А. В. Дыбо - Введение в алтайское языкознание. Часть 2Скачать

Фонетический разбор слова «марфана»

Видео:В. Успенский. Aortic DiseasesСкачать

Фонетический разбор «марфана»:

Видео:Утрата редуцированных гласных. Часть 1. Место редуцированных гласных в древнерусском языкеСкачать

«Марфана»

Видео:Заимствования в русском языке (рассказывает филолог Светлана Бурлак)Скачать

Характеристики звуков

Смотрите также:

Синтаксический разбор «Мне всегда больше нравились таинственные персонажи.»

Морфологический разбор слова «марфана»

Фонетический разбор слова «марфана»

Карточка «марфана»

Звуко буквенный разбор слова: чем отличаются звуки и буквы?

Прежде чем перейти к выполнению фонетического разбора с примерами обращаем ваше внимание, что буквы и звуки в словах — это не всегда одно и тоже.

Буквы — это письмена, графические символы, с помощью которых передается содержание текста или конспектируется разговор. Буквы используются для визуальной передачи смысла, мы воспримем их глазами. Буквы можно прочесть. Когда вы читаете буквы вслух, то образуете звуки — слоги — слова.

Список всех букв — это просто алфавит

Почти каждый школьник знает сколько букв в русском алфавите. Правильно, всего их 33. Русскую азбуку называют кириллицей. Буквы алфавита располагаются в определенной последовательности:

| Аа | «а» | Бб | «бэ» | Вв | «вэ» | Гг | «гэ» |

| Дд | «дэ» | Ее | «е» | Ёё | «йо» | Жж | «жэ» |

| Зз | «зэ» | Ии | «и» | Йй | «й» | Кк | «ка» |

| Лл | «эл» | Мм | «эм» | Нн | «эн» | Оо | «о» |

| Пп | «пэ» | Рр | «эр» | Сс | «эс» | Тт | «тэ» |

| Уу | «у» | Фф | «эф» | Хх | «ха» | Цц | «цэ» |

| Чч | «чэ» | Шш | «ша» | Щщ | «ща» | ъ | «т.з.» |

| Ыы | «ы» | ь | «м.з.» | Ээ | «э» | Юю | «йу» |

| Яя | «йа» |

Всего в русском алфавите используется:

- 21 буква для обозначения согласных;

- 10 букв — гласных;

- и две: ь (мягкий знак) и ъ (твёрдый знак), которые указывают на свойства, но сами по себе не определяют какие-либо звуковые единицы.

Звуки — это фрагменты голосовой речи. Вы можете их услышать и произнести. Между собой они разделяются на гласные и согласные. При фонетическом разборе слова вы анализируете именно их.

Звуки в фразах вы зачастую проговариваете не так, как записываете на письме. Кроме того, в слове может использоваться больше букв, чем звуков. К примеру, «детский» — буквы «Т» и «С» сливаются в одну фонему [ц]. И наоборот, количество звуков в слове «чернеют» большее, так как буква «Ю» в данном случае произносится как [йу].

Что такое фонетический разбор?

Звучащую речь мы воспринимаем на слух. Под фонетическим разбором слова имеется ввиду характеристика звукового состава. В школьной программе такой разбор чаще называют «звуко буквенный» анализ. Итак, при фонетическом разборе вы просто описываете свойства звуков, их характеристики в зависимости от окружения и слоговую структуру фразы, объединенной общим словесным ударением.

Фонетическая транскрипция

Для звуко-буквенного разбора применяют специальную транскрипцию в квадратных скобках. К примеру, правильно пишется:

- чёрный -> [ч’о́рный’]

- яблоко -> [йа́блака]

- якорь -> [йа́кар’]

- ёлка -> [йо́лка]

- солнце -> [со́нцэ]

В схеме фонетического разбора используются особые символы. Благодаря этому можно корректно обозначить и отличить буквенную запись (орфографию) и звуковое определение букв (фонемы).

- фонетически разбираемое слово заключается квадратные скобки – [ ];

- мягкий согласный обозначается знаком транскрипции [’] — апострофом;

- ударный [´] — ударением;

- в сложных словоформах из нескольких корней применяется знак второстепенного ударения [`] — гравис (в школьной программе не практикуется);

- буквы алфавита Ю, Я, Е, Ё, Ь и Ъ в транскрипции НИКОГДА не используются (в учебной программе);

- для удвоенных согласных применяется [:] — знак долготы произнесения звука.

Ниже приводятся подробные правила для орфоэпического, буквенного и фонетического и разбора слов с примерами онлайн, в соответствии с общешкольными нормами современного русского языка. У профессиональных лингвистов транскрипция фонетических характеристик отличается акцентами и другими символами с дополнительными акустическими признаками гласных и согласных фонем.

Как сделать фонетический разбор слова?

Провести буквенный анализ вам поможет следующая схема:

- Выпишите необходимое слово и произнесите его несколько раз вслух.

- Посчитайте сколько в нем гласных и согласных букв.

- Обозначьте ударный слог. (Ударение при помощи интенсивности (энергии) выделяет в речи определенную фонему из ряда однородных звуковых единиц.)

- Разделите фонетическое слово по слогам и укажите их общее количество. Помните, что слогораздел в отличается от правил переноса. Общее число слогов всегда совпадает с количеством гласных букв.

- В транскрипции разберите слово по звукам.

- Напишите буквы из фразы в столбик.

- Напротив каждой буквы квадратных скобках [ ] укажите ее звуковое определение (как она слышатся). Помните, что звуки в словах не всегда тождественны буквам. Буквы «ь» и «ъ» не представляют никаких звуков. Буквы «е», «ё», «ю», «я», «и» могут обозначать сразу 2 звука.

- Проанализируйте каждую фонему по отдельности и обозначьте ее свойства через запятую:

- для гласного указываем в характеристике: звук гласный; ударный или безударный;

- в характеристиках согласных указываем: звук согласный; твёрдый или мягкий, звонкий или глухой, сонорный, парный/непарный по твердости-мягкости и звонкости-глухости.

- В конце фонетического разбора слова подведите черту и посчитайте общее количество букв и звуков.

Данная схема практикуется в школьной программе.

Пример фонетического разбора слова

Вот образец фонетического разбора по составу для слова «явление» → [йивл’э′н’ийэ]. В данном примере 4 гласных буквы и 3 согласных. Здесь всего 4 слога: я-вле′-ни-е. Ударение падает на второй.

Звуковая характеристика букв:

я [й] — согл., непарный мягкий, непарный звонкий, сонорный [и] — гласн., безударныйв [в] — согл., парный твердый, парный зв.л [л’] — согл., парный мягк., непарн. зв., сонорныйе [э′] — гласн., ударныйн [н’] — согласн., парный мягк., непарн. зв., сонорный и [и] — гласн., безударный [й] — согл., непарн. мягк., непарн. зв., сонорный [э] — гласн., безударный________________________Всего в слове явление – 7 букв, 9 звуков. Первая буква «Я» и последняя «Е» обозначают по два звука.

Теперь вы знаете как сделать звуко-буквенный анализ самостоятельно. Далее даётся классификация звуковых единиц русского языка, их взаимосвязи и правила транскрипции при звукобуквенном разборе.

Фонетика и звуки в русском языке

Какие бывают звуки?

Все звуковые единицы делятся на гласные и согласные. Гласные звуки, в свою очередь, бывают ударными и безударными. Согласный звук в русских словах бывает: твердым — мягким, звонким — глухим, шипящим, сонорным.

— Сколько в русской живой речи звуков?

Правильный ответ 42.

Делая фонетический разбор онлайн, вы обнаружите, что в словообразовании участвуют 36 согласных звуков и 6 гласных. У многих возникает резонный вопрос, почему существует такая странная несогласованность? Почему разнится общее число звуков и букв как по гласным, так и по согласным?

Всё это легко объяснимо. Ряд букв при участии в словообразовании могут обозначать сразу 2 звука. Например, пары по мягкости-твердости:

- [б] — бодрый и [б’] — белка;

- или [д]-[д’]: домашний — делать.

А некоторые не обладают парой, к примеру [ч’] всегда будет мягким. Сомневаетесь, попытайтесь сказать его твёрдо и убедитесь в невозможности этого: ручей, пачка, ложечка, чёрным, Чегевара, мальчик, крольчонок, черемуха, пчёлы. Благодаря такому практичному решению наш алфавит не достиг безразмерных масштабов, а звуко-единицы оптимально дополняются, сливаясь друг с другом.

Гласные звуки в словах русского языка

Гласные звуки в отличии от согласных мелодичные, они свободно как бы нараспев вытекают из гортани, без преград и напряжения связок. Чем громче вы пытаетесь произнести гласный, тем шире вам придется раскрыть рот. И наоборот, чем громче вы стремитесь выговорить согласный, тем энергичнее будете смыкать ротовую полость. Это самое яркое артикуляционное различие между этими классами фонем.

Ударение в любых словоформах может падать только на гласный звук, но также существуют и безударные гласные.

— Сколько гласных звуков в русской фонетике?

В русской речи используется меньше гласных фонем, чем букв. Ударных звуков всего шесть: [а], [и], [о], [э], [у], [ы]. А букв, напомним, десять: а, е, ё, и, о, у, ы, э, я, ю. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я не являются «чистыми» звуками и в транскрипции не используются. Нередко при буквенном разборе слов на перечисленные буквы падает ударение.

Фонетика: характеристика ударных гласных

Главная фонематическая особенность русской речи — четкое произнесение гласных фонем в ударных слогах. Ударные слоги в русской фонетике отличаются силой выдоха, увеличенной продолжительностью звучания и произносятся неискаженно. Поскольку они произносятся отчетливо и выразительно, звуковой анализ слогов с ударными гласными фонемами проводить значительно проще. Положение, в котором звук не подвергается изменениям и сохранят основной вид, называется сильной позицией. Такую позицию может занимать только ударный звук и слог. Безударные же фонемы и слоги пребывают в слабой позиции.

- Гласный в ударном слоге всегда находится в сильной позиции, то есть произносится более отчётливо, с наибольшей силой и продолжительностью.

- Гласный в безударном положении находится в слабой позиции, то есть произносится с меньшей силой и не столь отчётливо.

В русском языке неизменяемые фонетические свойства сохраняет лишь одна фонема «У»: к у к у р у за, дощечк у , у ч у сь, у лов, — во всех положениях она произносятся отчётливо как [у] . Это означает, что гласная «У» не подвергается качественной редукции. Внимание: на письме фонема [у] может обозначатся и другой буквой «Ю»: мюсли [м’ у ´сл’и], ключ [кл’ у ´ч’] и тд.

Разбор по звукам ударных гласных

Гласная фонема [о] встречается только в сильной позиции (под ударением). В таких случаях «О» не подвергается редукции: котик [к о´ т’ик], колокольчик [калак о´ л’ч’ык], молоко [малак о´ ], восемь [в о´ с’им’], поисковая [паиск о´ вайа], говор [г о´ вар], осень [ о´ с’ин’].

Исключение из правила сильной позиции для «О», когда безударная [о] произносится тоже отчётливо, представляют лишь некоторые иноязычные слова: какао [кака’ о ], патио [па’ти о ], радио [ра’ди о ], боа [б о а’] и ряд служебных единиц, к примеру, союз но. Звук [о] в письменности можно отразить другой буквой «ё» – [о]: тёрн [т’ о´ рн], костёр [кас’т’ о´ р]. Выполнить разбор по звукам оставшихся четырёх гласных в позиции под ударением так же не представит сложностей.

Безударные гласные буквы и звуки в словах русского языка

Сделать правильный звуко разбор и точно определить характеристику гласного можно лишь после постановки ударения в слове. Не забывайте так же о существовании в нашем языке омонимии: за’мок — замо’к и об изменении фонетических качеств в зависимости от контекста (падеж, число):

- Я дома [йа д о ‘ма].

- Новые дома [но’выэ д а ма’].

В безударном положении гласный видоизменяется, то есть, произносится иначе, чем записывается:

- горы — гора = [г о ‘ры] — [г а ра’];

- он — онлайн = [ о ‘н] — [ а нла’йн]

- свид е т е льница = [св’ид’ э ‘т’ и л’н’ица].

Подобные изменения гласных в безударных слогах называются редукцией. Количественной, когда изменяется длительность звучания. И качественной редукцией, когда меняется характеристика изначального звука.

Одна и та же безударная гласная буква может менять фонетическую характеристику в зависимости от положения:

- в первую очередь относительно ударного слога;

- в абсолютном начале или конце слова;

- в неприкрытых слогах (состоят только из одного гласного);

- од влиянием соседних знаков (ь, ъ) и согласного.

Так, различается 1-ая степень редукции. Ей подвергаются:

- гласные в первом предударном слоге;

- неприкрытый слог в самом начале;

- повторяющиеся гласные.

Примечание: Чтобы сделать звукобуквенный анализ первый предударный слог определяют исходя не с «головы» фонетического слова, а по отношению к ударному слогу: первый слева от него. Он в принципе может быть единственным предударным: не-зде-шний [н’из’д’э´шн’ий].

(неприкрытый слог)+(2-3 предударный слог)+ 1-й предударный слог ← Ударный слог → заударный слог (+2/3 заударный слог)

- впе- ре -ди [фп’и р’и д’и´];

- е -сте-стве-нно [ йи с’т’э´с’т’в’ин:а];

Любые другие предударные слоги и все заударные слоги при звуко разборе относятся к редукции 2-й степени. Ее так же называют «слабая позиция второй степени».

- поцеловать [па-цы-ла-ва´т’];

- моделировать [ма-ды-л’и´-ра-ват’];

- ласточка [ла´-ст а -ч’к а ];

- керосиновый [к’и-ра-с’и´-на-вый].

Редукция гласных в слабой позиции так же различается по ступеням: вторая, третья (после твердых и мягких соглас., — это за пределами учебной программы): учиться [уч’и´ц:а], оцепенеть [ацып’ин’э´т’], надежда [над’э´жда]. При буквенном анализе совсем незначительно проявятся редукция у гласного в слабой позиции в конечном открытом слоге (= в абсолютном конце слова):

Звуко буквенный разбор: йотированные звуки

Фонетически буквы Е — [йэ], Ё — [йо], Ю — [йу], Я — [йа] зачастую обозначают сразу два звука. Вы заметили, что во всех обозначенных случаях дополнительной фонемой выступает «Й»? Именно поэтому данные гласные называют йотированными. Значение букв Е, Ё, Ю, Я определяется их позиционным положением.

При фонетическом разборе гласные е, ё, ю, я образуют 2 звука:

◊ Ё — [йо], Ю — [йу], Е — [йэ], Я — [йа] в случаях, когда находятся:

- В начале слова «Ё» и «Ю» всегда:

- — ёжиться [ йо´ жыц:а], ёлочный [ йо´ лач’ный], ёжик [ йо´ жык], ёмкость [ йо´ мкаст’];

- — ювелир [ йув ’ил’и´р], юла [ йу ла´], юбка [ йу´ пка], Юпитер [ йу п’и´т’ир], юркость [ йу ´ркас’т’];

- в начале слова «Е» и «Я» только под ударением*:

- — ель [ йэ´ л’], езжу [ йэ´ ж:у], егерь [ йэ´ г’ир’], евнух [ йэ´ внух];

- — яхта [ йа´ хта], якорь [ йа´ кар’], яки [ йа´ ки], яблоко [ йа´ блака];

- (*чтобы выполнить звуко буквенный разбор безударных гласных «Е» и «Я» используется другая фонетическая транскрипция, см. ниже);

- в положении сразу после гласного «Ё» и «Ю» всегда. А вот «Е» и «Я» в ударных и в безударных слогах, кроме случаев, когда указанные буквы располагаются за гласным в 1-м предударном слоге или в 1-м, 2-м заударном слоге в середине слов. Фонетический разбор онлайн и примеры по указным случаям:

- — пр иё мник [пр’ийо´мн’ик], п оё т [пайо´т], кл юё т [кл’у йо ´т];

- — аю рведа [а йу р’в’э´да], п ою т [па йу ´т], тают [та´ йу т], каюта [ка йу ´та],

- после разделительного твердого «Ъ» знака «Ё» и «Ю» — всегда, а «Е» и «Я» только под ударением или в абсолютном конце слова: — объём [аб йо´м], съёмка [сйо´мка], адъютант [ад йу ‘та´нт]

- после разделительного мягкого «Ь» знака «Ё» и «Ю» — всегда, а «Е» и «Я» под ударением или в абсолютном конце слова: — интервью [интырв’ йу´ ], деревья [д’ир’э´в’ йа ], друзья [друз’ йа´ ], братья [бра´т’ йа ], обезьяна [аб’из’ йа´ на], вьюга [в’ йу´ га], семья [с’эм’ йа´ ]

Как видите, в фонематической системе русского языка ударения имеют решающее значение. Наибольшей редукции подвергаются гласные в безударных слогах. Продолжим звука буквенный разбор оставшихся йотированных и посмотрим как они еще могут менять характеристики в зависимости от окружения в словах.

◊ Безударные гласные «Е» и «Я» обозначают два звука и в фонетической транскрипции и записываются как [ЙИ]:

- в самом начале слова:

- — единение [ йи д’ин’э´н’и’йэ], еловый [йило´вый], ежевика [йижив’и´ка], его [йивo´], егоза [йигаза´], Енисей [йин’ис’э´й], Египет [йиг’и´п’ит];

- — январский [ йи нва´рский], ядро [йидро´], язвить [йиз’в’и´т’], ярлык [йирлы´к], Япония [йипо´н’ийа], ягнёнок [йигн’о´нак];

- (Исключения представляют лишь редкие иноязычные словоформы и имена: европеоидная [ йэ врап’ио´иднайа], Евгений [йэ] вге´ний, европеец [ йэ врап’э´йиц], епархия [йэ] па´рхия и тп).

- сразу после гласного в 1-м предударном слоге или в 1-м, 2-м заударном слоге, кроме расположения в абсолютном конце слова.

- своевременно [сва йи вр’э´м’ина], поезда [па йи зда´], поедим [па йи д’и´м], наезжать [на йи ж:а´т’], бельгиец [б’ил’г’и´ йи ц], учащиеся [уч’а´щ’и йи с’а], предложениями [пр’идлажэ´н’и йи м’и], суета [су йи та´],

- лаять [ла´ йи т’], маятник [ма´ йи тн’ик], заяц [за´ йи ц], пояс [по´ йи с], заявить [за йи в’и´т’], проявлю [пра йи в’л’у´]

- после разделительного твердого «Ъ» или мягкого «Ь» знака: — пьянит [п’ йи н’и´т], изъявить [из йи в’и´т’], объявление [аб йи вл’э´н’ийэ], съедобный [с йи до´бный].

Примечание: Для петербургской фонологической школы характерно «эканье», а для московской «иканье». Раньше йотрованный «Ё» произносили с более акцентированным «йэ». Со сменой столиц, выполняя звуко-буквенный разбор, придерживаются московских норм в орфоэпии.

Некоторые люди в беглой речи произносят гласный «Я» одинаково в слогах с сильной и слабой позицией. Такое произношение считается диалектом и не является литературным. Запомните, гласный «я» под ударением и без ударения озвучивается по-разному: ярмарка [ йа ´рмарка], но яйцо [ йи йцо´].

Буква «И» после мягкого знака «Ь» тоже представляет 2 звука — [ЙИ] при звуко буквенном анализе. (Данное правило актуально для слогов как в сильной, так и в слабой позиции). Проведем образец звукобуквенного онлайн разбора: — соловьи [салав’ йи´ ], на курьих ножках [на ку´р’ йи’ х’ но´шках], кроличьи [кро´л’ич’ йи ], нет семьи [с’им’ йи´ ], судьи [су´д’ йи ], ничьи [н’ич’ йи´ ], ручьи [руч’ йи´ ], лисьи [ли´с’ йи ]. Но: Гласная «О» после мягкого знака «Ь» транскрибируется как апостроф мягкости [’] предшествующего согласного и [О] , хотя при произнесении фонемы может слышаться йотированность: бульон [бул’о´н], павил ьо н [пав’ил’о´н], аналогично: почтал ьо н, шампин ьо н, шин ьо н, компан ьо н, медал ьо н, батал ьо н, гил ьо тина, карман ьо ла, мин ьо н и прочие.

Фонетический разбор слов, когда гласные «Ю» «Е» «Ё» «Я» образуют 1 звук

По правилам фонетики русского языка при определенном положении в словах обозначенные буквы дают один звук, когда:

- звуковые единицы «Ё» «Ю» «Е» находятся в под ударением после непарного согласного по твердости: ж, ш, ц. Тогда они обозначают фонемы:

- ё — [о],

- е — [э],

- ю — [у].

Примеры онлайн разбора по звукам: жёлтый [ж о´ лтый], шёлк [ш о´ лк], целый [ц э´ лый], рецепт [р’иц э´ пт], жемчуг [ж э´ мч’ук], шесть [ш э´ ст’], шершень [ш э´ ршэн’], парашют [параш у´ т];

- Буквы «Я» «Ю» «Е» «Ё» и «И» обозначают мягкость предшествующего согласного [’] . Исключение только для: [ж], [ш], [ц]. В таких случаях в ударной позиции они образуют один гласный звук:

- ё – [о]: путёвка [пут’ о´ фка], лёгкий [л’ о´ хк’ий], опёнок [ап’ о´ нак], актёр [акт’ о´ р], ребёнок [р’иб’ о´ нак];

- е – [э]: тюлень [т’ул’ э´ н’], зеркало [з’ э´ ркала], умнее [умн’ э´ йэ], конвейер [канв’ э´ йир];

- я – [а]: котята [кат’ а´ та], мягко [м’ а´ хка], клятва [кл’ а´ тва], взял [вз’ а´ л], тюфяк [т’у ф’ а´ к], лебяжий [л’иб’ а´ жый];

- ю – [у]: клюв [кл’ у´ ф], людям [л’ у´ д’ам ], шлюз [шл’ у´ с], тюль [т’ у´ л’], костюм [кас’т’ у´ м].

- Примечание: в заимствованных из других языков словах ударная гласная «Е» не всегда сигнализирует о мягкости предыдущего согласного. Данное позиционное смягчение перестало быть обязательной нормой в русской фонетике лишь в XX веке. В таких случаях, когда вы делаете фонетический разбор по составу, такой гласный звук транскрибируется как [э] без предшествующего апострофа мягкости: отель [ат э´ л’], бретелька [бр’ит э´ л’ка], тест [т э´ ст], теннис [т э´ н:ис], кафе [каф э´ ], пюре [п’ур э´ ], амбре [амбр э´ ], дельта [д э´ л’та], тендер [т э´ ндэр], шедевр [шэд э´ вр], планшет [планш э´ т].

- Внимание! После мягких согласных в предударных слогах гласные «Е» и «Я» подвергаются качественной редукции и трансформируются в звук [и] (искл. для [ц], [ж], [ш]). Примеры фонетического разбора слов с подобными фонемами: — з е рно [з’ и рно´], з е мля [з’ и мл’а´], в е сёлый [в’ и с’о´лый], зв е нит [з’в’ и н’и´т], л е сной [л’ и сно´й], м е телица [м’ и т’е´л’ица], п е ро [п’ и ро´], прин е сла [пр’ин’ и сла´], в я зать [в’ и за´т’], л я гать [л’ и га´т’], п я тёрка [п’ и т’о´рка]

Фонетический разбор: согласные звуки русского языка

Согласных в русском языке абсолютное большинство. При выговаривании согласного звука поток воздуха встречает препятствия. Их образуют органы артикуляции: зубы, язык, нёбо, колебания голосовых связок, губы. За счет этого в голосе возникает шум, шипение, свист или звонкость.

Сколько согласных звуков в русской речи?

В алфавите для их обозначения используется 21 буква. Однако, выполняя звуко буквенный анализ, вы обнаружите, что в русской фонетике согласных звуков больше, а именно — 36.

Звуко-буквенный разбор: какими бывают согласные звуки?

В нашем языке согласные бывают:

- твердые — мягкие и образуют соответствующие пары:

- [б] — [б’]: б анан — б елка,

- [в] — [в’]: в ысота — в ьюн,

- [г] — [г’]: г ород — г ерцог,

- [д] — [д’]: д ача — д ельфин,

- [з] — [з’]: з вон — з ефир,

- [к] — [к’]: к онфета — к енгуру,

- [л] — [л’]: л одка — л юкс,

- [м] — [м’]: м агия — м ечты,

- [н] — [н’]: н овый — н ектар,

- [п] — [п’]: п альма— п ёсик,

- [р] — [р’]: р омашка — р яд,

- [с] — [с’]: с увенир — с юрприз,

- [т] — [т’]: т учка — т юльпан,

- [ф] — [ф’]: ф лаг — ф евраль,

- [х] — [х’]: х орек — х ищник.

- Определенные согласные не обладают парой по твердости-мягкости. К непарным относятся:

- звуки [ж], [ц], [ш] — всегда твердые ( ж изнь, ц икл, мы ш ь);

- [ч’], [щ’] и [й’] — всегда мягкие (до ч ка, ча щ е, твое й ).

- Звуки [ж], [ч’], [ш], [щ’] в нашем языке называются шипящими.

Согласный может быть звонким — глухим , а так же сонорным и шумным.

Определить звонкость-глухость или сонорность согласного можно по степени шума-голоса. Данные характеристики будут варьироваться в зависимости от способа образования и участия органов артикуляции.

- Сонорные (л, м, н, р, й) — самые звонкие фонемы, в них слышится максимум голоса и немного шумов: л ев, р а й , н о л ь.

- Если при произношении слова во время звуко разбора образуется и голос, и шум — значит перед вами звонкий согласный (г, б, з и тд.): з а в о д , б лю д о, ж и з нь.

- При произнесении глухих согласных (п, с, т и прочих) голосовые связки не напрягаются, издаётся только шум: ст о пк а, ф и шк а, к о ст юм, ц ирк, за ш ить.

Примечание: В фонетике у согласных звуковых единиц также существует деление по характеру образования: смычка (б, п, д, т) — щель (ж, ш, з, с) и способу артикуляции: губно-губные (б, п, м), губно-зубные (ф, в), переднеязычные (т, д, з, с, ц, ж, ш, щ, ч, н, л, р), среднеязычный (й), заднеязычные (к, г, х). Названия даны исходя из органов артикуляции, которые участвуют в звукообразовании.

Подсказка: Если вы только начинаете практиковаться в фонетическом разборе слов, попробуйте прижать к ушам ладони и произнести фонему. Если вам удалось услышать голос, значит исследуемый звук — звонкий согласный, если же слышится шум, — то глухой.

Подсказка: Для ассоциативной связи запомните фразы: «Ой, мы же не забывали друга.» — в данном предложении содержится абсолютно весь комплект звонких согласных (без учета пар мягкость-твердость). «Степка, хочешь поесть щец? – Фи!» — аналогично, указанные реплики содержат набор всех глухих согласных.

Позиционные изменения согласных звуков в русском языке

Согласный звук так же как и гласный подвергается изменениям. Одна и та же буква фонетически может обозначать разный звук, в зависимости от занимаемой позиции. В потоке речи происходит уподобление звучания одного согласного под артикуляцию располагающегося рядом согласного. Данное воздействие облегчает произношение и называется в фонетике ассимиляцией.

Позиционное оглушение/озвончение

В определённом положении для согласных действует фонетический закон ассимиляции по глухости-звонкости. Звонкий парный согласный сменяется на глухой:

- в абсолютном конце фонетического слова: но ж [но´ ш ], сне г [с’н’э´ к ], огоро д [агаро´ т ], клу б [клу´ п ];

- перед глухими согласными: незабу дк а [н’изабу´ т ка], о бх ватить [а пх ват’и´т’], вт орник [ фт о´рн’ик], тру бк а [тру пк а].

- делая звуко буквенный разбор онлайн, вы заметите, что глухой парный согласный, стоящий перед звонким (кроме [й’], [в] — [в’], [л] — [л’], [м] — [м’], [н] — [н’], [р] — [р’]) тоже озвончается, то есть заменяется на свою звонкую пару: сдача [зда´ч’а], косьба [каз’ба´], молотьба [малад’ба´], просьба [про´з’ба], отгадать [адгада´т’].

В русской фонетике глухой шумный согласный не сочетается с последующим звонким шумным, кроме звуков [в] — [в’]: вз битыми сливками. В данном случае одинаково допустима транскрипция как фонемы [з], так и [с].

При разборе по звукам слов: итого, сегодня, сегодняшний и тп, буква «Г» замещается на фонему [в].

По правилам звуко буквенного анализа в окончаниях «-ого», «-его» имён прилагательных, причастий и местоимений согласный «Г» транскрибируется как звук [в]: красного [кра´снава], синего [с’и´н’ива], белого [б’э´лава], острого, полного, прежнего, того, этого, кого. Если после ассимиляции образуются два однотипных согласных, происходит их слияние. В школьной программе по фонетике этот процесс называется стяжение согласных: отделить [ад:’ил’и´т’] → буквы «Т» и «Д» редуцируются в звуки [д’д’], бе сш умный [б’и ш: у´мный]. При разборе по составу у ряда слов в звукобуквенном анализе наблюдается диссимиляция — процесс обратный уподоблению. В этом случае изменяется общий признак у двух стоящих рядом согласных: сочетание «ГК» звучит как [хк] (вместо стандартного [кк]): лёгкий [л’о′х’к’ий], мягкий [м’а′х’к’ий].

Мягкие согласные в русском языке

В схеме фонетического разбора для обозначения мягкости согласных используется апостроф [’].

- Смягчение парных твердых согласных происходит перед «Ь»;

- мягкость согласного звука в слоге на письме поможет определить последующая за ним гласная буква (е, ё, и, ю, я);

- [щ’], [ч’] и [й] по умолчанию только мягкие;

- всегда смягчается звук [н] перед мягкими согласными «З», «С», «Д», «Т»: претензия [пр’итэ н’з ’ийа], рецензия [р’ицеэ н’з ’ийа], пенсия [пэ н’с’ ийа], ве [н’з’] ель, лице́ [н’з’] ия, ка [н’д’] идат, ба [н’д’] ит, и [н’д’] ивид, бло [н’д’] ин, стипе [н’д’] ия, ба [н’т’] ик, ви [н’т’] ик, зо [н’т’] ик, ве [н’т’] илъ, а [н’т’] ичный, ко [н’т’] екст, ремо [н’т’] ировать;

- буквы «Н», «К», «Р» при фонетических разборах по составу могут смягчаться перед мягкими звуками [ч’], [щ’]: стака нч ик [стака′н’ч’ик], сме нщ ик [см’э′н’щ’ик], по нч ик [по′н’ч’ик], каме нщ ик [кам’э′н’щ’ик], бульва рщ ина [бул’ва′р’щ’ина], бо рщ [бо′р’щ’];

- часто звуки [з], [с], [р], [н] перед мягким согласным претерпевают ассимиляцию по твердости-мягкости: ст енка [с’т’э′нка], жи знь [жыз’н’], зд есь [з’д’эс’];

- чтобы корректно выполнить звуко буквенный разбор, учитывайте слова исключения, когда согласный [р] перед мягкими зубными и губными, а так же перед [ч’], [щ’] произносится твердо: артель, кормить, корнет, самоварчик;

Примечание: буква «Ь» после согласного непарного по твердости/мягкости в некоторых словоформах выполняет только грамматическую функцию и не накладывает фонетическую нагрузку: учиться, ночь, мышь, рожь и тд. В таких словах при буквенном анализе в квадратных скобках напротив буквы «Ь» ставится [-] прочерк.

Позиционные изменения парных звонких-глухих перед шипящими согласными и их транскрипция при звукобуквенном разборе

Чтобы определить количество звуков в слове необходимо учитывать их позиционные изменения. Парные звонкие-глухие: [д-т] или [з-с] перед шипящими (ж, ш, щ, ч) фонетически заменяются шипящим согласным.

- Буквенный разбор и примеры слов с шипящими звуками: прие зж ий [пр’ийэ´ жж ий], во сш ествие [ва шш э´ств’ийэ], и зж елта [и´ жж элта], сж алиться [ жж а´л’иц:а].

Явление, когда две разных буквы произносятся как одна, называется полной ассимиляцией по всем признакам. Выполняя звуко-буквенный разбор слова, один из повторяющихся звуков вы должны обозначать в транскрипции символом долготы [:].

- Буквосочетания с шипящим «сж» – «зж» , произносятся как двойной твердый согласный [ж:] , а «сш» – «зш» — как [ш:] : сжали, сшить, без шины, влезший.

- Сочетания «зж» , «жж» внутри корня при звукобуквенном разборе записывается в транскрипции как долгий согласный [ж:] : езжу, визжу, позже, вожжи, дрожжи, жженка.

- Сочетания «сч» , «зч» на стыке корня и суффикса/приставки произносятся как долгий мягкий [щ’:] : счет [ щ’: о´т], переписчик, заказчик.

- На стыке предлога со следующим словом на месте «сч» , «зч» транскрибируется как [щ’ч’] : без числа [б’э щ’ ч’ исла´], с чем-то [ щ’ч’ э′мта].

- При звуко буквенном разборе сочетания «тч» , «дч» на стыке морфем определяют как двойной мягкий [ч’:] : лётчик [л’о´ ч’: ик], моло дч ик [мало´ ч’: ик], о тч ёт [а ч’: о´т].

Шпаргалка по уподоблению согласных звуков по месту образования

- сч → [щ’:] : счастье [ щ’: а´с’т’йэ], песчаник [п’и щ’: а´н’ик], разносчик [разно´ щ’: ик], брусчатый, расчёты, исчерпать, расчистить;

- зч → [щ’:] : резчик [р’э´ щ’: ик], грузчик [гру´ щ’: ик], рассказчик [раска´ щ’: ик];

- жч → [щ’:] : перебежчик [п’ир’ибе´ щ’: ик], мужчина [му щ’: и´на];

- шч → [щ’:] : веснушчатый [в’исну′ щ’: итый];

- стч → [щ’:] : жёстче [жо´ щ’: э], хлёстче, оснастчик;

- здч → [щ’:] : объездчик [абйэ´ щ’: ик], бороздчатый [баро´ щ’: итый];

- сщ → [щ’:] : расщепить [ра щ’: ип’и′т’], расщедрился [ра щ’: э′др’илс’а];

- тщ → [ч’щ’] : отщепить [а ч’щ’ ип’и′т’], отщёлкивать [а ч’щ’ о´лк’иват’], тщетно [ ч’щ’ этна], тщательно [ ч’щ’ ат’эл’на];

- тч → [ч’:] : отчет [а ч’: о′т], отчизна [а ч’: и′зна], реснитчатый [р’ис’н’и′ ч’: и′тый];

- дч → [ч’:] : подчёркивать [па ч’: о′рк’иват’], падчерица [па ч’: ир’ица];

- сж → [ж:] : сжать [ ж: а´т’];

- зж → [ж:] : изжить [и ж: ы´т’], розжиг [ро´ ж: ык], уезжать [уйи ж: а´т’];

- сш → [ш:] : принёсший [пр’ин’о′ ш: ый], расшитый [ра ш: ы´тый];

- зш → [ш:] : низший [н’и ш: ы′й]

- чт → [шт] , в словоформах с «что» и его производными, делая звуко буквенный анализ, пишем [шт] : чтобы [ шт о′бы], не за что [н’э′ за шт а], что-нибудь [ шт о н’ибут’], кое-что;

- чт → [ч’т] в остальных случаях буквенного разбора: мечтатель [м’и ч’т а´т’ил’], почта [по´ ч’т а], предпочтение [пр’итпа ч’т ’э´н’ийэ] и тп;

- чн → [шн] в словах-исключениях: конечно [кан’э´ шн а′], скучно [ску´ шн а′], булочная, прачечная, яичница, пустячный, скворечник, девичник, горчичник, тряпочный, а так же в женских отчествах, оканчивающихся на «-ична»: Ильинична, Никитична, Кузьминична и т. п.;

- чн → [ч’н] — буквенный анализ для всех остальных вариантов: сказочный [ска´за ч’н ый], дачный [да´ ч’н ый], земляничный [з’им’л’ин’и´ ч’н ый], очнуться, облачный, солнечный и пр.;

- !жд → на месте буквенного сочетания «жд» допустимо двоякое произношение и транскрипция [щ’] либо [шт’] в слове дождь и в образованных от него словоформах: дождливый, дождевой.

Непроизносимые согласные звуки в словах русского языка

Во время произношения целого фонетического слова с цепочкой из множества различных согласных букв может утрачиваться тот, либо иной звук. Вследствие этого в орфограммах слов находятся буквы, лишенные звукового значения, так называемые непроизносимые согласные. Чтобы правильно выполнить фонетический разбор онлайн, непроизносимый согласный не отображают в транскрипции. Число звуков в подобных фонетических словах будет меньшее, чем букв.

В русской фонетике к числу непроизносимых согласных относятся:

- «Т» — в сочетаниях:

- стн → [сн] : ме стн ый [м’э´ сн ый], тростник [тра с’н ’и´к]. По аналогии можно выполнить фонетический разбор слов ле стн ица, че стн ый, изве стн ый, радо стн ый, гру стн ый, уча стн ик, ве стн ик, нена стн ый, яро стн ый и прочих;

- стл → [сл] : сча стл ивый [щ’:а сл ’и´вый’], сча стл ивчик, сове стл ивый, хва стл ивый (слова-исключения: костлявый и постлать, в них буква «Т» произносится);

- нтск → [нск] : гига нтск ий [г’ига´ нск ’ий], аге нтск ий, президе нтск ий;

- стьс → [с:] : ше стьс от [шэ с: о´т], взъе стьс я [взйэ´ с: а], кля стьс я [кл’а´ с: а];

- стс → [с:] : тури стс кий [тур’и´ с: к’ий], максимали стс кий [макс’имал’и´ с: к’ий], раси стс кий [рас’и´ с: к’ий], бе стс еллер, пропаганди стс кий, экспрессиони стс кий, индуи стс кий, карьери стс кий;

- нтг → [нг] : ре нтг ен [р’э нг ’э´н];

- «–тся», «–ться» → [ц:] в глагольных окончаниях: улыба ться [улыба´ ц: а], мы ться [мы´ ц: а], смотри тся , сгоди тся , поклони ться , бри ться , годи тся ;

- тс → [ц] у прилагательных в сочетаниях на стыке корня и суффикса: де тс кий [д’э´ ц к’ий], бра тс кий [бра´ ц кий];

- тс → [ц:] / [цс] : спор тс мен [спар ц: м’э´н], о тс ылать [а цс ыла´т’];

- тц → [ц:] на стыке морфем при фонетическом разборе онлайн записывается как долгий «цц»: бра тц а [бра´ ц: а], о тц епить [а ц: ып’и´т’], к о тц у [к а ц: у´];

- «Д» — при разборе по звукам в следующих буквосочетаниях:

- здн → [зн] : по здн ий [по´ з’н’ ий], звё здн ый [з’в’о´ зн ый], пра здн ик [пра′ з’н ’ик], безвозме здн ый [б’извазм’э′ зн ый];

- ндш → [нш] : му ндш тук [му нш ту´к], ла ндш афт [ла нш а´фт];

- ндск → [нск] : голла ндск ий [гала´ нск ’ий], таила ндск ий [таила´ нск ’ий], норма ндск ий [нарма´ нск ’ий];

- здц → [сц] : под у здц ы [пад у сц ы´];

- ндц → [нц] : голла ндц ы [гала´ нц ы];

- рдц → [рц] : се рдц е [с’э´ рц э], се рдц евина [с’и рц ыв’и´на];

- рдч → [рч’] : се рдч ишко [с’э рч ’и´шка];

- дц → [ц:] на стыке морфем, реже в корнях, произносятся и при звуко разборе слова записывается как двойной [ц]: по дц епить [па ц: ып’и´т’], два дц ать [два´ ц: ыт’];

- дс → [ц] : заво дс кой [зава ц ко´й], ро дс тво [ра ц тво´], сре дс тво [ср’э´ ц тва], Кислово дс к [к’иславо´ ц к];

- «Л» — в сочетаниях:

- лнц → [нц] : со лнц е [со´ нц э], со лнц естояние;

- «В» — в сочетаниях:

- вств → [ств] буквенный разбор слов: здра вств уйте [здра´ ств уйт’э], чу вств о [ч’у´ ств а], чу вств енность [ч’у´ ств ’инас’т’], бало вств о [бала ств о´], де вств енный [д’э´ ств ’ин:ый].

Примечание: В некоторых словах русского языка при скоплении согласных звуков «стк», «нтк», «здк», «ндк» выпадение фонемы [т] не допускается: поездка [пайэ´стка], невестка, машинистка, повестка, лаборантка, студентка, пациентка, громоздкий, ирландка, шотландка.

- Две идентичные буквы сразу после ударного гласного при буквенном разборе транскрибируется как одиночный звук и символ долготы [:]: класс, ванна, масса, группа, программа.

- Удвоенные согласные в предударных слогах обозначаются в транскрипции и произносится как один звук: тоннель [танэ´л’], терраса, аппарат.

Если вы затрудняетесь выполнить фонетический разбор слова онлайн по обозначенным правилам или у вас получился неоднозначный анализ исследуемого слова, воспользуйтесь помощью словаря-справочника. Литературные нормы орфоэпии регламентируются изданием: «Русское литературное произношение и ударение. Словарь – справочник». М. 1959 г.

- Литневская Е.И. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. – МГУ, М.: 2000

- Панов М.В. Русская фонетика. – Просвещение, М.: 1967

- Бешенкова Е.В., Иванова О.Е. Правила русской орфографии с комментариями.

- Учебное пособие. – «Институт повышения квалификации работников образования», Тамбов: 2012

- Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. Русское литературное произношение.– М.: ЧеРо, 1999

Теперь вы знаете как разобрать слово по звукам, сделать звуко буквенный анализ каждого слога и определить их количество. Описанные правила объясняют законы фонетики в формате школьной программы. Они помогут вам фонетически охарактеризовать любую букву.